Der günstige Erhaltungszustand einer Art nach den Kriterien der FFH-Richtlinie 92/43, erklärt am Beispiel eines hochmobilen Großprädatoren, dem Wolf

Vorbemerkung: In diesem Text geht es ausschließlich um Verpflichtungen, die den Mitgliedsstaaten aus der FFH-RL erwachsen, um dem Wolf als Art das Erreichen des günstigen Erhaltungszustandes zu erreichen und ihm diesen zu erhalten. Es geht nicht um theoretische Erwägungen und Studien, die sich seit seiner Rückkehr in die EU-Staaten damit befassen, wo überall und wieviel Wolf wo möglich sein könnte. Sie sind im Sinne des Artenschutzes nicht relevant.

Mit der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) – „Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992“ hat sich die Europäische Gemeinschaft 1992 ein Regelwerk gegeben, welches den Schutz von Lebensräumen, Pflanzen und Tieren umfassend regelt. Den Vögeln ist hierbei schon früher eine entsprechende Richtlinie (Vogelschutzrichtlinie 79/409/EWG) zuteilgeworden.

Die Richtlinie definiert den günstigen Erhaltungszustand einer Art in ihrem Artikel 1 i wie folgt:

„Erhaltungszustand einer Art“: die Gesamtheit der Einflüsse, die sich langfristig auf die Verbreitung und die Größe der Populationen der betreffenden Arten in dem in Artikel 2 bezeichneten Gebiet auswirken können.

Der Erhaltungszustand wird als „günstig“ betrachtet, wenn

— aufgrund der Daten über die Populationsdynamik der Art anzunehmen ist, daß diese Art ein lebensfähiges Element des natürlichen Lebensraumes, dem sie angehört, bildet und langfristig weiterhin bilden wird, und

— das natürliche Verbreitungsgebiet dieser Art weder abnimmt noch in absehbarer Zeit vermutlich abnehmen wird und

— ein genügend großer Lebensraum vorhanden ist und wahrscheinlich weiterhin vorhanden sein wird, um langfristig ein Überleben der Populationen dieser Art zu sichern.

Dabei kann so eine Definition, welche Dinge für sehr unterschiedliche Arten auf einmal regeln soll, in den meisten Punkten nur sehr allgemeine Regeln enthalten, die anschließend vielfältiger Interpretation und teilweise Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes bedurften, um konkret anwendbar zu werden. Das manifestiert sich besonders in den Leitlinien zur Berichterstattung nach Artikel 17 der Richtlinie, die aktuell fast den doppelten Umfang haben wie ihr Bezugsdokument, wiederum externe Quellen heranziehen, um den Gegebenheiten für bestimmte Arten wie dem Wolf gerecht zu werden. Die EU-Kommission hat dazu erstmals 2008 durch die LCIE die Leitlinien für Managementpläne auf Populationsniveau für Großraubtiere[1] erstellen lassen, die seitdem den Mitgliedsländern für ihre Berichterstattung zu den Arten Bär, Luchs, Vielfraß, Wolf und neuerdings dem Goldschakal als Quelle empfohlen werden.

Warum?

Grundsätzlich werden die Arten in der Berichterstattung auf nationaler Ebene und nach den biogeografischen Regionen unterteilt bewertet, was für kleinräumig vorkommende Arten, die teilweise in räumlich voneinander getrennten Vorkommen leben, absolut richtig und sinnvoll ist. Für den Feldhamster ist die Entfernung zur wenige Kilometer entfernt lebenden Verwandtschaft häufig kaum überbrückbar.

Da aber die genannten Großraubtiere regelmäßig sehr große Territorien beanspruchen und insbesondere der Wolf auch weiträumig über Ländergrenzen hinaus abwandert, um ein geeignetes Territorium zu finden, sind diese Arten auf der Populationsebene in ihren Erhaltungszustand zu bewerten. Das ist für die Zentraleuropäische Subpopulation des Wolfes die sich inzwischen über sieben bzw. neun Länder ausgebreitet hat, dringend erforderlich.

Die aktuellen Leitlinien zur Berichterstattung weisen in ihrem Punkt

1.1.4 Informationsquellen für Artenbewertungen noch einmal ausdrücklich auf ihre Empfehlungen hin (übersetzt):

…Die Europäische Kommission hat Leitlinien für große Raubtiere veröffentlicht. Obwohl diese aus Sicht der Bestandsbewirtschaftung erstellt wurden, können sie als Informationsquelle für diese Artengruppe dienen (Boitani et al., 2015[2]). Bei der Berichterstattung gemäß Artikel 17 haben im Falle widersprüchlicher Empfehlungen die in diesen Leitlinien enthaltenen Empfehlungen Vorrang.

Auch bei der aktuellen Berichterstattung wurden damit die Regeln der EU nun zum dritten Mal in Folge von Deutschland missachtet.

Es geht deshalb darum, den Erhaltungszustand des Wolfes in Deutschland bzw. den der Zentraleuropäischen Population auf der Basis aktueller wissenschaftlicher Quellen und Monitoringergebnisse zu bestimmen. Darauf werden ganz besonders unsere kleineren Nachbarländer mit ihren relativ jungen Wolfsvorkommen angewiesen sein, wenn sie mit lokal überhöhten Wolfsbeständen in Zukunft umzugehen haben.

Hierzu sind einige Begriffe zu erklären:

Der günstige Erhaltungszustand, Englisch favourable conservation status (FCS) basiert zusätzlich zu den Kriterien des Art 1 i der FFH/RL auf bestimmten Schwellenwerten, Englisch favourable reference values (FRV), die in Bezug auf die

- Größe des möglichen Verbreitungsgebietes, Favourable Refence Range (FRR) den geeigneten Lebensraum in ausreichender Größe für eine (Sub)population im günstigen Erhaltungszustand definiert. Dabei muss diese FRR nicht vollständig von der Art besiedelt sein, um den günstigen Erhaltungszustand zu erreichen.

- Größe, Favourable Reference Population (FRP), die ihr Aussterben langfristig verhindern und ihre genetische Variabilität sichern sollen. (Linnell, 2025[3]) bemerkt hierzu (übersetzt): „Definition von FRVs in Bezug auf genetisch effektive Populationsgrößen, die mit der 50:500-Heuristik übereinstimmen. Die Werte 50 und 500 beziehen sich auf die effektiven Populationsgrößen, die erforderlich sind, um kurzfristige Inzucht zu minimieren und langfristige Anpassungsfähigkeit zu ermöglichen. Die effektive Populationsgröße ist ein genetisches Konzept, bei dem die effektive Populationsgröße in der Regel zwischen einem Drittel und einem Zehntel der Gesamtpopulationsgröße liegt, abhängig von der Ökologie der Art.“

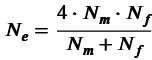

Gezählt werden dabei ausschließlich adulte Tiere, die aktiv an der Reproduktion teilnehmen, die effektive Population (Ne). Sie wird nach dieser Formel berechnet:

wobei Nm und Nf für die fortpflanzungsfähigen männlichen und weiblichen Tiere innerhalb eines Bestandes stehen. Da Wölfe mit geringen Ausnahmen in ihren Rudeln monogam leben, sind Rüden und Fähen in gleicher Zahl beteiligt und die Formel lässt sich auf reproduzierende Rudel x 2 vereinfachen.

Daraus ergibt sich, dass ein nationaler Bestand für sich genommen oder eine Subpopulation, die aus mehr als 250 Rudeln besteht, den günstigen Erhaltungszustand erreicht hat.

- Die Zentraleuropäischen Population des Grauwolfs (ZEP)umfasst die Bestände in Deutschland, Dänemark, Niederlande, Belgien, Polen, Tschechien und Österreich teilweise, sowie in Luxemburg, wo noch keine reproduzierenden Rudel belegt sind.

- Die ZEP ist mit der sog. Alpinen Population (ALP) im Alpenraum und in Frankreich, sowie der Baltischen Population (BAL), aus der sie entstanden ist, vernetzt. Die Abgrenzung zwischen der ZEP und den baltischen Beständen am 18. Längengrad in Polen ist in der Wissenschaft umstritten.

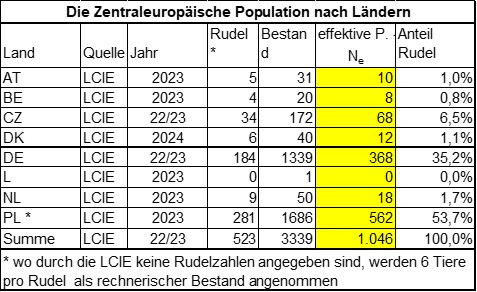

Was kommt heraus, wenn man die derzeit verfügbaren Monitoringdaten auf der Basis dieser Grundlagen bewertet? Tabelle 1

Tabelle 1

Damit ist, beginnend mit den noch inoffiziellen Zahlen für Deutschland, über die ZEP bis zu den drei ineinander übergehenden Subpopulationen vom Alpenraum bis ins Baltikum der günstige Erhaltungszustand erreicht und die Schwellenwerte sind teils deutlich überschritten. Daten der LCIE zeigen auch, dass die ZEP in den sechs Jahren bis 2023 auf mehr als das Dreifache angewachsen ist. Es ist die am schnellsten wachsende Wolfspopulation in Europa. Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen dieser Entwicklung sind im ländlichen Raum nicht mehr übersehbar.

Wie wichtig es ist, alle Länder, über die sich eine Subpopulation wie die ZEP ausgebreitet hat, in die Bewertung des Erhaltungszustandes einzubeziehen, zeigt die nachfolgende Tabelle. In den von der ZEP ausgehend besiedelten Nachbarländern, Dänemark, Niederlande, Belgien und Luxemburg sind die für Wölfe geeigneten Lebensräume so klein, dass die Art dort auch bei maximaler Wolfsdichte von der Bestandszahl her immer vom Aussterben bedroht wäre. Ihr zukünftiger Umgang mit einem Wolfsbestand, der sich auf der Populationsebene in einem günstigen Erhaltungszustand befindet, ist weniger eine Frage des Artenschutzes als eine politische Entscheidung.

Tabelle 2

Selbst Deutschland wäre für sich genommen nach den Zahlen der DBBW für 22/23 noch unterhalb des Schwellenwertes. In drei der acht Länder fanden sich 22/23 gut 95 % der ZEP, die insgesamt mit einer effektiven Population von 1046 Tieren beim Doppelten des Schwellenwertes FRV = 500 für den günstigen Erhaltungszustand liegt.

Ohne den günstigen Erhaltungszustand des Wolfes in der ZEP zu gefährden, könnte damit der Schwellenwert in den drei Ländern mit den größeren Wolfsbeständen, Deutschland, Polen und Tschechien auf die Hälfte der Rudelzahlen von 2022/23 festgelegt werden. Das wäre gemäß FFH-RL der verpflichtende Beitrag dieser Länder zur langfristigen Sicherung der ZEP.

Für Deutschland wäre das rechnerisch eine Ne von 184 Tieren bzw. 92 reproduzierende Rudel, die gemäß den Bestimmungen der FFH-RL 92/43 die legale Untergrenze eines Wolfsbestandes als Beitrag zur ZEP ergeben. Bestände, die darüber hinausgehen, sind in ihren Auswirkungen auf das empfindliche Ökosystem in unserer Kulturlandschaft kritisch zu betrachten und von denen zu verantworten, die diese politisch durchsetzen wollen.

Es muss eine Untergrenze für den Wolfsbestand in unserem Land geben, die ihm langfristig den günstigen Erhaltungszustand sichert. Wer dabei aber eine Obergrenze für diesen Bestand ablehnt, entzieht sich dabei der Logik, dass der Artenschutz für alle vorkommenden Arten gleichermaßen gilt. Von daher tut das Prädikat der prioritären Art nach Anhang II der FFH-RL dem Wolf keinen Gefallen. Eher schadet es ihm, wenn es um seine gesellschaftliche Akzeptanz geht.

Wer den Erhaltungszustand des Wolfes nach einer aktuellen Quelle selbst einschätzen möchte, kann das anhand dieses im Auftrag der EU-Kommission 2025 fertig gestellten Dokumentes „Developing methodology for setting Favourable Reference Values for large carnivores in Europe” machen, aus dem die entsprechenden Checkliste in deutscher Übersetzung hier abrufbar sind (LINK).

Was muss geschehen?

- In den Ländern, wo es gewollt ist, ist die nationale Gesetzeslage, der Anhangsänderung in der FFH-RL folgend anzupassen. Für Deutschland bedeutet das die Aufnahmen des Wolfes in das Bundesjagdgesetz und dort im § 2 in die Liste der dem Jagdrecht unterliegenden Arten mit einer Rahmenjagdzeit. Es ist dann an den Bundesländern dies umzusetzen.

- Nach den Leitlinien gem. Art. 17 wären alle an der ZEP mit territorialen Tieren beteiligten Länder in der Lage, unter Hinweis auf die Größe der ZEP für ihren Anteil daran den FCS festzustellen.

- Monitoringergebnisse wären regelmäßig zwischen diesen Ländern abzustimmen, wobei bekannt ist, dass hierzu an mehreren Stellen der Wille fehlt.

Fazit

Dabei ist klar, dass ein derartig drastischer Eingriff derzeit weder politisch gewollt noch praktisch durchführbar ist. Die Priorität muss daher in Deutschland vorerst auf der Reduzierung der Weidetierschäden liegen, nachdem alleine in 2023 über € 21 Mio. für Präventionsmaßnahmen ausgegeben wurden und dennoch 5.727 Tiere gerissen wurden. Auch gut gebauter und gut gemeinter Herdenschutz erweist sich häufig als bestenfalls „zeitweilig wolfsabweisend“.

Wölfe, die an oder in Weidetierhaltungen angetroffen werden, sind dort ganzjährig unter Wahrung des Elterntierschutzes umgehend zu erlegen. Neben der Abwendung eines unmittelbaren Schadens ist dabei von einer Verhaltensänderung verbleibender Rudelmitglieder auszugehen, wie verschiedene Studien (u.a. Bradley et al. 2015[4]) nachgewiesen haben. Berücksichtig man die verhältnismäßig geringe Zahl an Rudeln / Individuen, die an Weidetierrissen beteiligt sind, wird die Zahl solcher Erlegungen kaum bestandswirksam sein, geschweige denn, den Wolfsbestand spürbar reduzieren.

Im Gegensatz dazu wären wahllose „Gelegenheitsabschüsse“ kein Mittel, um Übergriffe auf Weidetiere zu vermindern. Nur dort, wo regional eine generelle Reduzierung des Wolfsbestandes erforderlich ist, sollte dies über Eingriffe in die Jugendklasse (Welpen) möglichst frühzeitig erfolgen.

All das ist eine Frage des politischen Willens und der Bereitschaft der Jäger, die dann den Anfeindungen einer kleinen Zahl teils militanter Wolfsschützer ausgesetzt sein werden. Auch dazu wird sich die Politik stellen müssen.

[1] LINNELL, J.; SALVATORI , V.; BOITANI, L. Leitlinien für Managementpläne auf Populationsniveau fürGroßraubtiere. Initiative Großraubtiere für Europa, Rom 2008.

[2] http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/index_en.htm

[3] Linnell, J. D. C. and Boitani, L. (2025) Developing methodology for setting Favourable Reference Values for large carnivores in Europe.

[4] Elizabeth Bradley et al. (2015) Effects of Wolf Removal on Livestock Depredation Recurrence and Wolf Recovery in Montana, Idaho, and Wyoming